■もっとみためを自由に!

ドットブック形式の閲覧ソフト「T-Time」にいいたいこと

ドットブック形式は、電子書籍フォーマット(ファイル形式)の1つ。ボイジャー社が2000年6月に発表しました。「独自のタグを備えたHTMLベースのフォーマットであり、可視的な構造は、編集者や作家にとって理解しやすく、出版社が求める美しさや読みやすさを実現している」(「【東京国際ブックフェア2004 Vol.1】電子書籍ソリューションに注目、一方で紙への回帰も」『ascii24.com』)とされるドットブック形式は、おおくの電子書籍で採用されています。

こうしたドットブック形式の電子書籍を読むためのソフトが、「T-Time」(ティータイム)。T-Timeを開発したのも、ドットブック形式とおなじくボイジャー社です。T-Timeの発表はドットブック形式よりふるい1998年2月。T-Timeは、ドットブック形式のほかに、テキスト形式、HTML形式、TTZ形式(いまではあまり使われていない電子書籍フォーマット)、TTX形式(T-Time専用のソースファイル)にも対応しています。

発表から8年以上たっていて、いまでも開発が続けられているソフトなら、それなりに使い勝手もよくなっているはず……と思いたいのですが、すくなくともわたしにとってT-Timeは、フレンドリーなソフトとはいえません。というのも、わたしがもとめるような“みため”(文字などの表示)にするためには、とても手間がかかるから。「出版社が求める美しさや読みやすさ」と、わたしがもとめるうつくしさやよみやすさは、まったくといっていいほど一致しないんですよね。というわけで、T-Timeの“みため”問題について、じっくりと説明していきましょう。

1. “みため”をカスタマイズしづらいT-Time

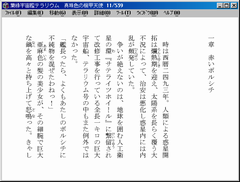

まずは、この画面をみてください(クリックすると、588×446ピクセルのおおきな画像が表示されます)。これは、T-Timeの初期設定で、ある電子書籍を表示したときの画像です。初期設定のままですから、この画面が「出版社が求める美しさや読みやすさ」ということになるでしょう。

まずは、この画面をみてください(クリックすると、588×446ピクセルのおおきな画像が表示されます)。これは、T-Timeの初期設定で、ある電子書籍を表示したときの画像です。初期設定のままですから、この画面が「出版社が求める美しさや読みやすさ」ということになるでしょう。

念のために、わたしが使っているパソコンや、表示している電子書籍などについて、まとめておきます。

- OS:ウィンドウズXP Home SP2

- パソコン:Thinkpad X22(ノートパソコンです)

- CPU:Pentium III-M/800MHz

- メモリ:640MB

- ディスプレイ:12.1型液晶・1024×768ピクセル

- ディスプレイアダプタ:ATI Mobility Radeon

- ディスプレイドライバのバージョン:6.13.10.6278

- ウィンドウズのスクリーンフォントをなめらかにする方法は「標準」(わたしの環境で「ClearType」を使うと、サイズの大きい文字のふちがにじんだようになるので、あえて「標準」にしています)

- 表示に使用した電子書籍:夏緑『葉緑宇宙艦テラリウム 真珠色の機甲天使』メディアファクトリー 2002年

どうでしょう? みなさんは、この画面で電子書籍を読みたいと思います? わたしは、かんべんしてほしいですね。なぜなら、

- 本文の文字のフォントが明朝体なので、字の形がガタガタしている

- 本文の文字のおおきさがすこしちいさい(サイズは「16」が指定されている)

- 背景が白色になっている(目が痛くなる)

から。そこでわたしは、T-Timeで電子書籍を読むときは、かならず、みためをカスタマイズしています。

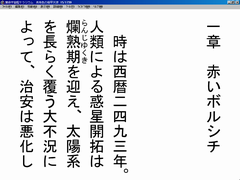

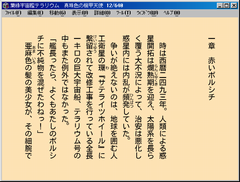

これが、わたしごのみにカスタマイズしたみためです。この画面がいいかどうかは、人によるでしょう。でも、わたしにとっては、初期設定よりもはるかにみやすくなりました。文字がはっきりくっきりしていて、なおかつ背景色が長時間みていても疲れない色合いになっているからです。

これが、わたしごのみにカスタマイズしたみためです。この画面がいいかどうかは、人によるでしょう。でも、わたしにとっては、初期設定よりもはるかにみやすくなりました。文字がはっきりくっきりしていて、なおかつ背景色が長時間みていても疲れない色合いになっているからです。

ところが、T-Timeでみためをカスタマイズするのは、むちゃくちゃ手間がかかるんですよね。手順を紹介しましょう。

- メニューの[詳細]から[解釈]を選び、[書体]のチェックをはずす

- メニューの[詳細]から[解釈]を選び、[文字サイズ]のチェックをはずす

- おなじくサブメニューの[背景色]のチェックをはずす

- メニューの[詳細]から[本文フォント]を選んで、「モトヤEXシーダ3等幅」に変更する

- メニューの[詳細]から[本文サイズ]を選んで、「18」に変更する

- メニューの[詳細]から[文字品質]を選んで、[アンチエイリアス 強]に変更する

- メニューの[詳細]から[背景]→[塗り]を選んで、色を作成する(わたしが作成している色は、R:255、G:228、B:181の「モカシン」と呼ばれる色です)

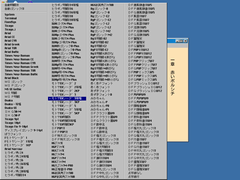

ちなみに、フォントの変更はとてもやりづらいですね。マウスでメニューの[詳細]から[本文フォント]を選ぶと、フォントの一覧が画面いっぱいにひろがるから。どんなふうになるのかは、左の図をみればすぐにわかるでしょう。1024×768ピクセルのデスクトップの半分以上(3分の2近く)を、フォント一覧が埋めつくしています。まあ、こんなにフォントをインストールしていなければいいともいえますが。

ちなみに、フォントの変更はとてもやりづらいですね。マウスでメニューの[詳細]から[本文フォント]を選ぶと、フォントの一覧が画面いっぱいにひろがるから。どんなふうになるのかは、左の図をみればすぐにわかるでしょう。1024×768ピクセルのデスクトップの半分以上(3分の2近く)を、フォント一覧が埋めつくしています。まあ、こんなにフォントをインストールしていなければいいともいえますが。

さらに悪いことに、[本文フォント]の上をマウスで通るたびにこうしたフォント一覧が表示されるので、[本文フォント]の下にある[本文サイズ]をマウスで選ぶことがかなりむずかしくなってしまいます。わかります? マウスでメニューの[詳細]をクリックして[本文サイズ]を選ぼうとすると、[本文フォント]の上をマウスが通ります。そのたびに、フォント一覧がひろがってしまうというわけ。しかたがないので、わたしは、マウスでメニューの[詳細]をクリックしたあとは、マウスから手をはなして、キーボードのカーソルキーで[本文サイズ]を選ぶようにしています。こうすれば、フォント一覧はひろがりません。

もっとも、文字サイズの縮小・拡大にはショートカットキーがわりあてられているので、文字サイズの変更はキー操作でやったほうがいいかもしれません。ただし、現在の文字サイズがどこかに表示されるわけではないので、いま、どれくらいの文字サイズにしているのかわかりづらい、という問題はあります。

さて、T-Timeのヘルプには、「ご留意いただく点」として、こんなことが書いてありました。「出版社によって制作された電子本は、出版社独自の判断で設定がおこなわれております。……文字サイズ、版面サイズの変更など、読者が表示している間は変更できますが、次回開いたときにはもとの設定にもどるものがあります。こうした設定は読者側では変えることができませんのでご了解ください」。

つまり、出版社が電子書籍のみためを独自に設定している場合(なんの設定もしていない場合もあります)、自分にとって見やすい文字のフォントやおおきさ、背景色に変えても、その電子書籍を新しく開きなおすときには、また最初から自分で変えてやらなくてはならない、ということ。たしかに、ユーザーが設定した文字のフォントなどは、メニューの[詳細]→[初期値として採用]で保存されるのですが、ユーザーが設定した初期値よりも、出版社の設定がつねに優先されてしまうのです。しかも、ユーザーが設定した初期値を一発でよびだすようなメニュー項目はありません。

ようするにT-Timeは、みためをカスタマイズしづらいだけでなく、出版社の設定したみためがつねに優先されるしくみになっているんですね(「出版社の設定したみためが優先される」という仕様は、おそらく、ドットブック形式おおきなセールスポイントとなっているのでしょう)。

2. ロービジョン・モードを搭載したT-Time5.5.7

すくなくともみためのカスタマイズに関していえば、T-Timeは、ユーザーではなく、出版社の立場に立ったソフトだといえるでしょう。でも、バージョン5.5.7からは「ロービジョン・モード」を搭載して、いくらかはユーザーのほうをむいてきたようです。ロービジョン・モードを搭載するにいたったいきさつを、ボイジャー社はプレスリリース(「T-Time 視覚障碍者(ロービジョン)対応版 2月1日公開」2006年1月31日付)で、こんなふうに説明していました。

電子的な出版物は、文字表示の拡大をすでに実装された機能としてもっているのが一般的です。活字を大きくする、白黒を反転する、活字を肉太にする、縦横を変更する、これらの機能は、そもそも電子本には最初から備わった機能だったのです。この機能は、弊社にとっていままで一つの「飾り」的な意味しかもっていませんでした。ロービジョン者への機能として真剣に考えることはなかったのです。これは深く反省すべきことでした。もし文字が大きくなることで多少とも読書の困難を軽減できるのであるならば、電子的な出版物にとってロービジョン対応はまず最初に取り組むべき大きな課題だったはずです。ロービジョンの読書支援をおこなう「出版UD研究会」に参加させていただき、T-Timeがいますぐになしえるものの一つとして、文字の拡大機能について真剣に向き合うべきだと知らされました。

ロービジョンというのは「弱視」のこと。一般的に弱視は、矯正視力0.3未満の状態をさしますが、視力だけで弱視をかたることはできません。というのも、弱視は、まさにひとりひとり“みえかた”がちがうからです。よくわからないという人は、弱視者問題研究会のサイトで、当事者の発言をどうぞ。

それから、「出版UD研究会」というのは、読書工房という出版社が主催している研究会です。「出版のユニバーサルデザインの可能性をさぐっていくため」、2005年7月から約1年間にわたって開催されていました。「UD」は「ユニバーサルデザイン」(Universal Design)の略語です。出版UD研究会の内容は、出版UD研究会編『出版のユニバーサルデザインを考える』(読書工房 2006年 2400円+税)としてまとめられています。

ロービジョン・モードは、メニューの[表示]のなかにあります。[表示]→[ロービジョン・モード]には[拡大文字][太字][輝度反転]という項目があって、これらの項目を選ぶと、T-Timeのみためはすぐに変わります(ショートカットキーがわりあてられているので、キーボードから操作することもできます。くわしくはT-Timeのヘルプをどうぞ)。どんなふうに表示が変わるのか、さきほどとおなじ電子書籍でやってみました。ただし、今度は1024×768ピクセルで表示しています(それぞれの図をクリックすると、1024×768ピクセルのおおきな画像が表示されます)。

「輝度反転」を選ぶと、図版類も反転します。弱視者がみやすくなるかどうかは、図版によってちがってくるでしょう(反転する必要のない図版もある、ということ)。

「輝度反転」を選ぶと、図版類も反転します。弱視者がみやすくなるかどうかは、図版によってちがってくるでしょう(反転する必要のない図版もある、ということ)。

こうしたロービジョン・モードは、たしかに便利なものですよね。でも、なぜ「ロービジョン・モード」というふうに、特別なモードを作らなければならなかったのか、という疑問をわたしはもってしまうのです。出版のユニバーサルデザインを考える「出版UD研究会」に参加したことがロービジョン・モード搭載のきっかけとなった、とボイジャー社のプレスリリースではいっていましたが、特別なモードを作ることがユニバーサルデザインの考え方なんでしょうか。

3. “だれもが使いやすい”デザインがユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインという考え方は、アメリカのノースカロライナ州立大学教員だったロナルド・メイス(1941〜1998)が作り上げました。どんな考え方なのかを、『ユニバーサルデザインファイル』という本から引用しておきましょう(訳文はしばざきによる)。

子どもやおとしより、障害をもつ人たち、からだのおおきさやかたちが典型的ではない人たち、病気だったりけがをしている人たち、不便な境遇にいる人たち――。使う人たちのはばひろさにあわせて、製品、あるいは環境をデザインしていくことは可能です。このようなアプローチは、ユニバーサルデザインとして知られています。ユニバーサルデザインは、つぎのように定義することができるでしょう。すべての年齢の人たち、そしてあらゆる能力をもつ人たちが、できるかぎり最大限使いやすいように、製品と環境をデザインしていくこと。ユニバーサルデザインは、人間の多様性に敬意をはらい、あらゆる生活能力をもつ人たちの統合をうながすものなのです。(Molly Follette Story, James L. Mueller and Ronald L. Mace, The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities, NC State University, 1998, p. 2.)

ユニバーサルデザインには、だれかを特別視するような考え方はありません。「ユニバーサルデザインは、“すべての人が人生のある時点で何らかの障害をもつ”ということを、発想の起点としている点で、それまでのバリアフリーデザインとは大きく異なる。/そこには、かわいそうな人のために何かしてあげようという慈善はない」(北岡敏信『ユニバーサルデザイン解体新書』明石書店 2002年 12〜13ページ)。

つまり、ユニバーサルデザインは“かわいそうなだれかのための”デザインではなくて、だれもが――おとなでも子どもでも、からだなどに障害があってもなくても……――使いやすいようなデザインをめざしているわけです。

したがって、ロービジョン・モードという特別なモードを搭載するのは、ユニバーサルデザインの考え方とはちがうんじゃないか、というのがわたしの判断です。もちろん、弱視者への対応を考えたこと自体は、すばらしいことでしょう。しかし、ロービジョン・モードという特別なモードを追加するのではなく、

- みためをかんたんにカスタマイズできる

- カスタマイズしたみための設定を一発でよびだせる

ようにすれば、それでよかったのではないでしょうか。

もっとも、「1. “みため”をカスタマイズしづらいT-Time」で説明したことからわかるように、T-Timeでこうした機能(みためをかんたんにカスタマイズできる、カスタマイズしたみための設定を一発でよびだせる)を実現するためには、操作体系の根本的なみなおしが必要になります。おそらく、開発者の数がすくないなどのさまざまな理由があって、現実的な解決策としてロービジョン・モードを搭載することになったのでしょう。でも、再度いっておけば、特別なモードを搭載するのは、ユニバーサルデザインの考え方とはちがいます。特別なモードを搭載したままで開発が続けられていくなら、T-Timeは、(良心的であることはまちがいないにしても)ユニバーサルデザインとは縁遠いソフトになってしまうでしょう。

4. もっとみためを自由に!

ユーザーは、さまざまな環境で電子書籍を読んでいます。表示する機器をパソコンの液晶ディスプレイにかぎっても、表示される文字のおおきさはちがってきます。具体的な例をあげておきましょう。

さきほどの電子書籍は、本文の文字サイズ「16」があらかじめ設定されていました。この設定のままで1行(19字詰め)の寸法をはかると、次のようになります(液晶ディスプレイにものさしをあてて実測しています)。

- 12.1型・1024×768ピクセルの液晶ディスプレイの場合……1行の長さは約72ミリ

- 15型・1024×768ピクセルの液晶ディスプレイの場合……1行の長さは約90ミリ

液晶ディスプレイの画素のおおきさは、ディスプレイのサイズと解像度によってちがってきます(液晶ディスプレイの画素のおおきさについては、このサイトのコンテンツ、「自分の目に液晶ディスプレイを合わせるために」をどうぞ)。したがって、液晶ディスプレイのサイズと解像度がちがえば、文字のみためのおおきさもちがってきます。つまり、出版社がほどよいと考える文字サイズ(この場合は「16」)は、読者の環境で、物理的におなじおおきさになるとはかぎらないのです。

おなじように、液晶ディスプレイの色温度もさまざまですし、液晶ディスプレイに表示するためのハードウェア(ビデオカードやビデオチップ)・ソフトウェア(ディスプレイドライバ)もさまざま。おなじ電子書籍を、おなじ閲覧ソフトで、おなじ設定で表示したとしても、液晶ディスプレイやビデオカード、ディスプレイドライバによって、その電子書籍のみためはちがってきます。

また、みために対するこのみは、ユーザーによってさまざま。明朝体がいいという人もいるでしょうし、ゴシック体がいいという人もいるでしょう(手書きふうフォントがいい、という人だっているかもしれません)。背景色は白がいいという人もいるでしょうし、背景色が白だと目が疲れるからちがう色がいいという人もいるでしょう。さらにいえば、「この本は○○だから、フォントは△△で背景色は××がいい」というふうに、本の内容によってフォントや背景色を変えたい人だっているはずです。

閲覧するパソコンごとにみためは変わってくるし、ユーザーのこのみもさまざま。となれば、みためを固定しようとするのは、ムダな(というよりも、おろかな)こころみでしかありません。それでもなお、みためを固定したいというのであれば、「優先度の低いおすすめ設定」のようなかたちで提供するべきでしょう。

電子データは具体的な「かたち」をもちません。電子データの「かたち」は、出力(アウトプット)を担当するハードウェアやソフトウェアによって自由に変えられます。こうした電子データの特徴を、電子書籍にかかわる人たちは、いまだに、十分に理解しているとはいえません。さきほど引用したボイジャー社のプレスリリースも、このことをしめしていました。「電子的な出版物は、文字表示の拡大をすでに実装された機能としてもっているのが一般的です」。一般的なんじゃなくて、最大の特徴なんですよね。

だから、もっとみためを自由に!――こんなふうにわたしは主張しておきます。具体的なかたちをもたないという電子データ最大の特徴をしっかりと理解すれば、電子書籍の未来は、かたちの自由度を最大限にする方向へすすんでいくでしょう。

実際、2006年中に音声読み上げソフトにも対応する予定(岩下恭士「サロン・インタビュー ティータイムで電子本のユニバーサルデザイン――ボイジャー代表取締役、萩野正昭さん」『毎日新聞ユニバーサロン』)としていたT-Timeは、2006年10月に、アルファシステムズの音声読み上げソフト「電子かたりべ」と連携することで、待望の音声読み上げに対応しました(「電子本の音声読上げ対応開始について」2006年10月11日付)。つまり、T-Timeは、文字というかたちだけではなくて、音声というかたちにも対応したわけです。となれば、みためだってもっと自由にさせてほしいもの。出版社の設定を優先させずに、ユーザーの設定を優先させるように、ぜひ、発想の転換をしてほしいですね。

もっとも、こんなことをいうと、いまだに紙の本のメタファー(たとえ)としてしか電子書籍をとらえていない、出版業界・電子書籍業界の人たちからは総すかんをくらうかもしれないんですが。

【付記】

「出版のユニバーサルデザインフォーラム2006」(2006年10月21日 東京・飯田橋「東京しごとセンター」にて)を聞きにいったとき、T-Timeの展示をしていたボイジャー社に、いくつか質問をしてみました(以下の記述は記憶を頼りに書いているので、不正確な部分があるかもしれないことをおことわりしておきます)。

質問の1つは、フォント変更のやりづらさについて。デモマシンにはたいしてフォントが入っていなかったので、わたしのいったような現象は再現されず(まあ、デモマシンに大量のフォントを入れるようなことはしないでしょう)、ボイジャー社の人は、いまひとつ、フォント変更のやりづらさが実感できないようでした。

もう1つの質問は、フォントや文字サイズなどをユーザーが指定するときのやりづらさについて。「解釈」の各種チェックをはずしてから変更する、という作業を、わたしはめんどうだと感じているのですが、ボイジャー社の人は、さほどめんどうだとは感じていないようでした。

ボイジャー社の人が話したなかで印象的だったことばが2つあります。

1つは“出版社は文字組みを大切にしている”という趣旨のことば。いまだに出版社の人たちは、みためを固定できる「紙」からぬけでられないんだなあ、と感じいってしまいました。わたしもかつては書籍の編集者でしたから、出版社の人たちが文字組みを大切に考えているのだろうことは、よくわかります。でも、すでに書いたように、電子データのみためを固定しようとするのは、ムダな(というよりも、おろかな)こころみでしょう。このあたりの感覚が変わらないと、電子書籍は、ユーザーにとって使いやすいものにはならないんじゃないでしょうか。

もう1つは、“読むたびに、フォントや文字サイズなどを指定するのではダメですか?”という趣旨のことば。わたしとしては、なんともいいようがありませんでした。いくらか皮肉っぽくいえば、弱視ではないけれども弱い目を持ってしまったわたしのような人間は、けっきょくのところ、あるがままのソフトを受け入れるしかないんでしょう。ちなみに、わたしの目がどんなふうに弱いかについては、このサイトのコンテンツ、「自分の目に液晶ディスプレイを合わせるために」をどうぞ。

まあ、こんなことを書いていると、だんだんクラ〜イ気分になってくるので、このへんでやめておくことにしましょうか(笑)。